Académie de Recherche Stratégique Africaine

Articles plus lus

Géopolitique - relations internationales

Dossier N°2 : Campagne de production de savoir sur les villes africaines

logements sociaux africains

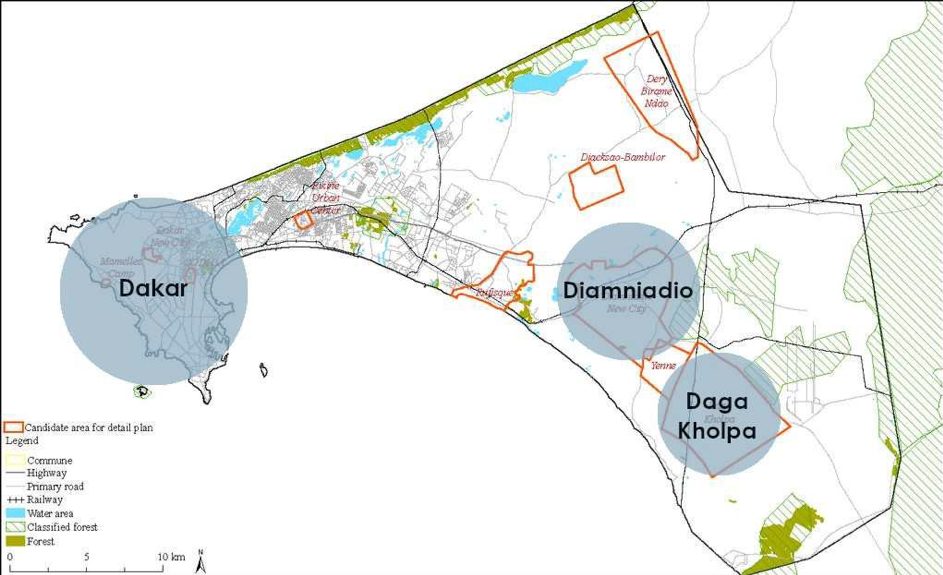

Réflexion sur les villes sénégalaises

La ville intelligente Africaine : quel(s) modèle(s) ?

Habitat & logement